夫婦の片方が怠け者なのは必然か?

働きアリの法則をご存じでしょうか?

集団は、2割が働き者・6割はふつう・2割は怠け者になりやすく、

例え2割の怠け者を間引いたとしても、次第にまた2:6:2の割合に戻るという社会生物学の考え方です。

コレ私が高校生の時にクラス分けで感じたことに近くて、

今の家庭環境でもちょっと思うところがあったのでシェアしてみようと思います。

- どの集団でもいわゆる「働き者」「怠け者」が存在する法則

- 「怠け者」の存在も、実は必要なものであるという面白い考え方

- 家庭でも同じことが言えるのかも?という私なりの考察

新しい知見を得るには面白い題材で、気づきを得られる内容と思います。

いつもとは違った切り口で、お話しますね◎

高校のクラス分けと、私の立ち位置

私は高校生時代、いわゆる「進学校」に通っていたのですが、

残酷なことに、2年生以降、成績順でクラスが決まります。

1組は文系エリート、2組は理系エリート、3組は準エリート(文理)、4組以降はその他…という感じ。

私は2年生の時、3組に滑り込みましたが、周りの受験意識の高さに驚くばかりで、まさに競争の世界。

友達同士はそれなりに楽しくやってましたが、担任が成績に絡めて煽ってくるのが苦手でした。

生徒側も「この先生の授業は役に立つ、あの先生の授業は役に立たないから自習に充てる」とシビアでした。

3年生になったら、4組に落っこちました。

でも4組以降は高校生活を楽しむ人たちの集まりで、非常に楽しかったです。

担任も「受験は頑張りたいけど、部活も大会が終わる9月まで続けたい」と言う私の意思を尊重してくれました。

(ちなみに、1~3組の生徒はほぼ全員が進級早々部活を引退し、受験モードに突入します)

大人になった今では、別に成績別クラスなんて、気にするほどでも無いと割り切れますし、

実際両方のクラスを経験することで、タイプの違う多くの友達ができて結果良かったです。

しかし、高校生であった当時の私は、4組に転落してションボリしたものでした。

高校生にとっちゃ、高校の中が自分の居場所そのものだからねぇ…

担任・友達との相性や、ほかの理由などもあるので、必ずこの法則に当てはまるわけでは無いですが、

冒頭の働きアリの法則で言えば、3組に居た私は間違いなく「怠け者」でした。

そして4組に落ちた私は、「働き者」に変わりました。

毎日「勉強しろ、成績上げろ」と言われ続ける教室から解放され、

「次の文化祭、みんなで映画を作ろう!」「体育祭1位取るぞ!」と担任とクラスが一体で学生生活を謳歌し、

むしろ勉強自体を楽しむことを思い出しました。

そこからは部活を続けながら、受験勉強も行い、我ながら目覚ましい成長でした。

部活では念願の県大出場を果たし、大学も第一志望に入り、二兎を得ることができました。

受験の結果報告をしたときの、高齢のおばあちゃん担任の大喜びした顔は生涯忘れないと思います。

(横で私を外した3組担任が「クラスを落とした私のおかげ」と謎アピールしていたのも忘れません…)

家庭でも当てはまる・・・?

典型的な土日の過ごし方はこんな感じです。

・土曜日→私と娘は自転車で英語教室に行きつつ、食料品・日用品買い出し。

その間、妻は息子をお昼寝させ、ゲーム or 動画鑑賞

・日曜日→私と息子は歩いてお外へお散歩。妻は娘と家でゲーム or 動画鑑賞

会社の人たちとの会話を聞く限り、「ウチの男女逆パターンやわ…」という家庭が多いという予想。

そう、我が家では妻は「休日は家でごろごろさせて~」というタイプです。

『家事は主婦の仕事、私は主婦じゃないから家事はしない』というのが妻のモットーです。

私は仕事で疲れてんのよ。イライラ…

でも、普通こんな怠惰な人、パートナーに選びませんよね?笑

家庭という枠に収まる前は、ちゃんと(?)「働き者」だったんですよ。

もしこの妻の変化が、社会生物学で言うところの「働きアリの法則」に当てはまる変化だとすれば、

夫婦が家事育児をきちんと分担し、互いに貢献し合っている状態を維持することは難しい、ということになります。

なぜなら、この法則では、ヒトの共同体(コロニー)の中で必ず「働き者」と「怠け者」が現れるから。

「働き者」同士が夫婦になったとしても、時間経過によっていずれかが「怠け者」になる。。。

夫婦生活に希望は無いのか…?

ただ、この「働きアリの法則」ちょっとしたオチがあります。

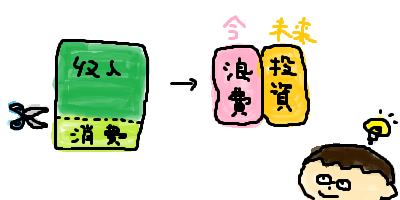

研究成果のポイント

働くアリだけのグループにしても働かない個体が現れることを証明(北海道大学)

・アリのコロニー内にはほとんど働かない働きアリがいることが明らかに。

・よく働く個体だけにしても一部は働かなくなることが判明。

・常に働かない個体がいることに有利性があると考えられる。

私なりの解釈ですが、全てのアリが同じだけ働き者だと、全てのアリが同時に疲れて休むため、

長期的には仕事が滞ってコロニーが存続できなくなる。よって一見非効率なこの仕組みがコロニーの存続には必要。

つまり、私がダウンしたら、妻が動いてくれる!と言う希望になりますね。

もともと怠け者では無かった妻が、コロニー(ヒトの共同体)の変化によって「怠け者」になったのだとしたら、

私がダウンして「働き者」がコロニーに存在しなくなったとき、妻が「働き者」に変化するということ…。

そ、それ信じて良いのか…?

この分野の専門家ではないので、分かりません~。笑

- ”働きアリの法則”によれば、共同体には「働き者」「怠け者」が存在する。

- 社会生物学的には、その役割は性格等で固定では無く、環境によって変化する。(らしい)

- 共同体の長期的な存続に「怠け者」は必要である。(らしい)

「怠け者」は、システムで言うところの「予備機」、

すなわち「ウォームスタンバイ」してくれている状態と考えれば、気が明るくなりそう。笑

こういう法則には得てして”例外”があったり、前提条件が異なったりで、常に当てはまるものでは無いですが、

一つの考え方として押さえておくと、面白いですよね。

これだから勉強は止められないぜ~!

最後までお読み頂きありがとうございました!